AI時代の羅針盤 │ 原理原則思考が拓くキャリアと人財育成

「このままで、自分は成長できるのだろうか?」

「若手社員にもっと主体的に動いてほしい…」

そんな思いを胸に、日々を過ごしてはいませんか。

答えをすぐに出してくれる生成AIが広まり、知識や情報は指先ひとつで手に入る時代になりました。

けれど――本当に求められているのは「知っていること」ではなく、「考える力」です。

誤った方向に進まず、効率的に物事を進め、人を納得させられる。

そして、不安やストレスに押しつぶされることなく、むしろ困難を糧にして成長できる。

そのための最強の武器こそ、原理原則思考。

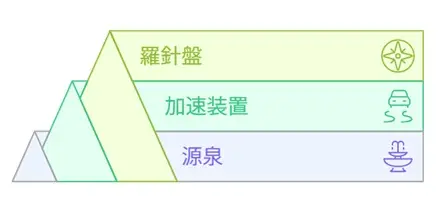

若手にとっては、キャリアを飛躍させる加速装置になり、人事・教育担当者にとっては、「自走できる人財」を育てる戦略の核になります。

このコラムでは、私が30年以上の現場経験と心理学・脳科学の知見から確信した「原理原則思考の力」を、ストーリーと科学的根拠を交えてお届けします。

もしあなたが、

・「もっと成長したい」と願う20代~30代のビジネスパーソンなら。

・「次世代リーダーを育てたい」と考える人事責任者なら。

きっとこの先に書かれていることが、あなたにとっての羅針盤になるはずです。

AI時代に必要な「考える力」

あなたは最近、生成AIを使ったことがありますか?

もしかすると、会議の議事録をまとめてもらったり、企画のアイデアを出してもらったり、あるいは転職活動で自己PR文を考えるのに利用した、という方がいるかもしれません。

今や、インターネットで調べるよりも早く、膨大な知識をAIから引き出せる時代です。

ほんの数十秒で、専門的な内容を解説してくれたり、資料のたたき台をつくってくれます。

まさに「知識はいつでも取り出せる道具」となりました。

しかし、ここで立ち止まって考えてほしいのです。

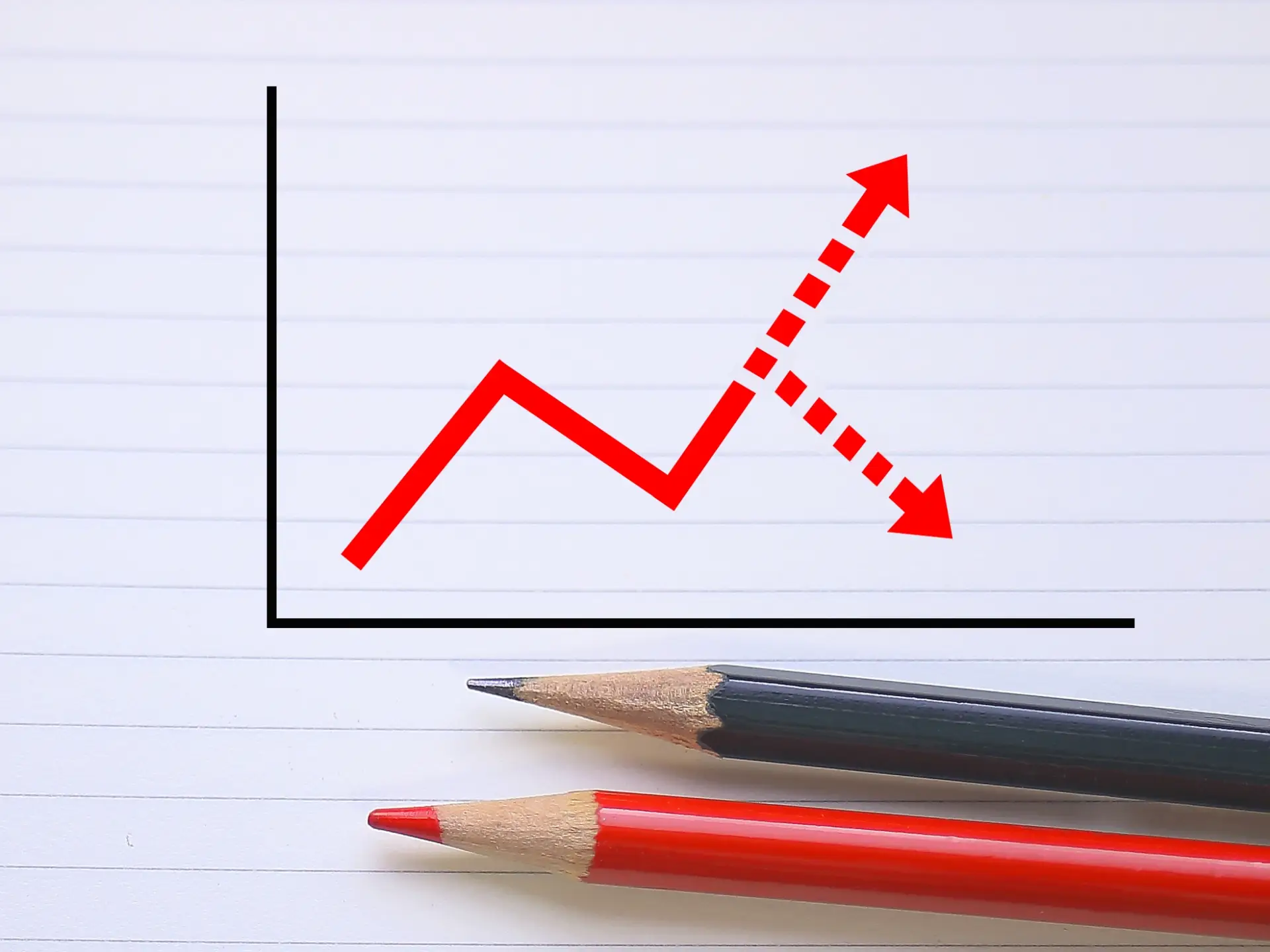

もし「答えがすぐに出てくること」に慣れすぎてしまったら、私たち自身の「考える力」はどうなるでしょうか?

生成AIを便利に使う人と、ただ答えを受け取って流される人。

両者の間には、これからのキャリアにおいて、大きな差が生まれるでしょう。

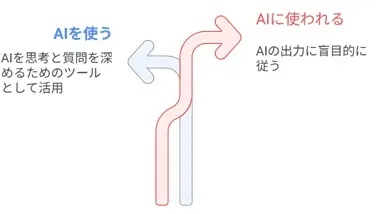

「使う側」と「使われる側」

私はよく、「生成AIを使うか、使われるか」と表現します。

AIを上手に“使う側”は、自分の考えを整理し、問いを深めるためのパートナーとしてAIを活用できます。

一方で、“使われる側”は、AIから出てきた答えをそのまま信じ、ただ従うだけになってしまいます。

違いを生むのは、実は「技術の知識」ではありません。

必要なのは、「原理原則をおさえて考える力」――つまり原理原則思考なのです。

若い頃の私と「原理原則」

私は30年前、ISO9001推進室で品質管理に携わっていました。

若い頃、文書管理の仕組みづくりに悩んでいた時期があります。

会社の規定通りに文書を扱ってはいたものの、「これでは本当に品質を保証できない」と感じていました。

そのとき私を導いてくれたのが、「文書管理の原理原則」をまとめたJIS規格でした。

・文書はなぜ必要なのか?

・どのように保管、配付、管理、廃棄されるのか?

その「なぜ」「どのように」を知ることで、手順をなぞるだけでなく、仕組みそのものを改善できるようになったのです。

振り返ると、若かった私はとにかく必死でした。

知識を得ることに夢中で、原理原則を理解するたびに、目の前の霧が晴れるような感覚を味わいました。

そして、この経験が、原理原則さえおさえれば、誤った方向に進まないという確信につながったのです。

身近なものに潜む原理原則

例えば、エアコン。

冷たい風が出て、外では熱い風が吹き出す。

仕組みを知らなければ「そういうものだ」と思うだけですが、原理を理解すると見方が変わります。

「冷媒が気化するときに熱を奪い、外で凝縮するときに熱を放出する」

――これが冷房の原理です。

この知識を持つだけで、

・ なぜ室外機の周りは風通しを良くすべきなのか

・ どんな工夫をすれば省エネになるのか

・ 冷媒ガスが地球温暖化にどのように影響するのか

これらのことを、科学的に考えることができるのです。

つまり原理原則を知ることは、単に知識を増やすだけではなく、考える視点を広げ、行動を変える力になるのです。

20〜30代こそ、原理原則を学ぶ黄金期

今この文章を読んでいる、20代から30代前半のあなたへ。

キャリアの初期は、どうしても「目の前の仕事を覚えること」に追われます。

しかし、そこで原理原則思考を身につけておくと、後の成長が何倍にも加速します。

なぜなら、原理原則は「知識のハブ(知識や情報の中心的拠点)」だからです。

一つの原理を理解しておけば、そこから派生する知識を整理しやすくなり、新しい知識もスッと結びついていきます。

その結果、学習効率は高まり、人に説明するときも「分かりやすい」と評価される。

若いうちにこの力を育てることは、将来のリーダーシップ向上につながります。

人事部・教育担当者の視点

人事部や教育担当者の方にとっても、若手に原理原則思考を種を植えることは、重要な戦略です。

「資格の取得」「スキルの習得」ももちろん大切ですが、それだけでは変化の激しい時代に対応できません。

むしろ、どんな技術が現れても、揺るがずに「考える力」を持つ人材 こそが、組織の未来を支えます。

こそが、組織の未来を支えます。

原理原則思考を研修に取り入れることで、若手は「単なる作業者」から「課題を自分で捉え、解決に動ける人財」へと成長していきます。

それは結果として、組織のレジリエンス(しなやかに立ち直る力)を高め、持続的な成長へとつながるのです。

原理原則は未来を拓くカギ

生成AIが広がるこれからの時代、知識を得ること自体の大きな価値は、なくなりつつあります。

価値を生むのは、「その知識をどう捉え、どう使うか」という思考の力です。

原理原則思考は、あなたを誤った方向から修正し、効率的に考えを深め、人にわかりやすく伝える力を与えてくれます。

そして、それは不安やストレスを減らし、レジリエンスを高め、AIを戦略的に活用する基盤にもなるのです。

原理原則を知る者が、AI時代の舵を取る。

この言葉を胸に、あなた自身の成長のため、そして組織の未来のために、「原理原則思考」をこれからの学びの軸にしていただきたいと思います。

関連記事:AIにはできない“問いの力” │ 人間だけが持つ内なる思考の筋力

関連記事:AI時代における組織運営の鍵 │ AIの限界を知る

原理原則思考とは何か

「原理原則思考って、結局どういうことなんですか?」

研修で私がこの「原理原則」という言葉を口にすると、必ずと言っていいほど、若手から質問されます。

難しく考える必要はありません。

原理原則思考とは、ものごとの本質的な仕組みや法則を理解し、それを基盤に考えることです。

言い換えれば、「答えを丸暗記する」のではなく、「なぜそうなるのか」を掘り下げ、そのルールや仕組みを軸に判断する思考法です。

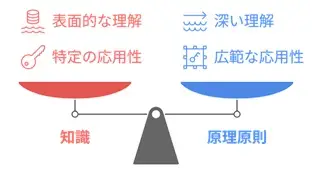

ただの知識と「原理原則」の違い

少しイメージしてみましょう。

あなたが新しいレシピで、料理を作るとします。

レシピ通りに材料を切り、調味料を加えれば、それなりに美味しい料理はできます。

しかし「なぜここで塩を入れるのか?」「なぜ火加減を弱めるのか?」という原理を理解していればどうでしょうか。

たとえレシピ通りの材料がなくても、別の食材で代用できますし、分量を調整する応用力も身につきます。

これが「知識」と「原理原則」の違いです。

・ 知識は「レシピ」そのもの

・ 原理原則は「料理の化学」や「味の法則」

だからこそ、原理原則を理解することで、状況が変わっても自分の頭で判断できる力が身につきます。

若き日の経験から

私はかつて、ISO9001推進室に所属していた頃、文書管理に頭を悩ませていました。

規定通りにやっていても、現場では混乱が起こり、必要な文書が探せないことが多発していたのです。

そんなとき、私はJISの「文書管理」に関する規格を読みました。

そこには、「文書はライフサイクルで管理する」という原則が書かれていました。

作成、承認、配布、改訂、廃止。

なるほど、文書とは単なる紙やデータの集まりではなく、「生まれてから役目を終えるまでの命の流れ」を持っているのだ――この理解が、私の中で大きな転機になりました。

そこからは、手順を追うだけでなく、文書の仕組み全体をデータベースで管理する発想へと至り、効率化と信頼性を両立できたのです。

若さゆえに知識を必死に吸収していたあの頃。

でも実際に役立ったのは、知識そのものよりも「原理原則を学んだこと」でした。

身近な例え―エアコンの仕組み

エアコンの話を思い出してください。

・ 冷たい風が出るのはなぜか?

・ 室外機から熱風が出るのはなぜか?

答えは、冷媒の「気化熱」と「凝縮熱」の原理にあります。

この基本を知っているだけで、省エネの工夫や環境問題への理解がぐっと深まります。

逆に、原理を知らなければ「冷えるボタンを押せば冷える」という表面的な理解にとどまり、それ以上考えることはできません。

この違いこそが「原理原則思考」と「表層的な知識」の差なのです。

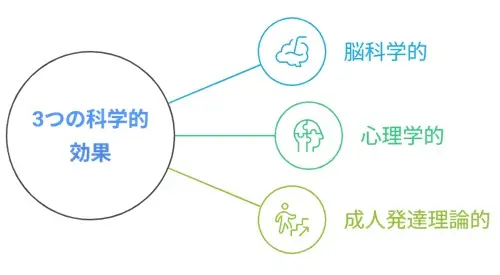

科学的な裏付け

心理学・脳科学でも、原理原則思考の有効性は裏付けられています。

• スキーマ理論(認知心理学)

人は新しい情報を既存の「枠組み」に当てはめて理解します。

原理原則を持っていれば、情報は整理されやすく、忘れにくくなります。

• ワーキングメモリの負荷軽減(脳科学)

原理原則を押さえていれば「細かいことを全部覚える必要」がなくなり、脳がスムーズに働きます。

• 成人発達理論

若手のうちは「与えられた枠組み」に従いがちですが、原理原則を学ぶことで「自分の考えを持ち、状況に応じて判断する力」へと成長が加速します。

説明力・納得感を高める

原理原則を知っている人の説明は、わかりやすく、説得力があります。

なぜなら「なぜそうなるのか」を筋道立てて語れるからです。

例えば、「なぜ残業を減らさなければならないのか」を説明するとき、「会社の方針だから」と言ってしまうとそこで思考は止まってしまいます。

しかし、「脳科学的に疲労は判断力を下げ、ミスや事故につながるから」と語ると、相手の納得感が全く違います。

原理原則を持つことは、単に考える効率を上げるだけでなく、人を動かす力にもつながるのです。

変化に強いチームをつくる

人材育成に携わる方へお伝えしたいのは、原理原則思考は「スキルの上位概念」だということです。

資格や技術は変化する時代に合わせて学び直す必要がありますが、原理原則思考は普遍的な土台となり、どんなスキルも受け止めて強化する基盤になります。

若手社員に原理原則を教えることは、彼らに「一生ものの思考法」を授けることです。

それは組織の知的財産を増やし、変化に強いチームをつくる投資になるのです。

原理原則思考とは――

• 本質をとらえる「羅針盤」であり、

• 知識をつなげる「ハブ」であり、

• 人を納得させる「力強い言葉の源泉」でもある。

これを身につけることで、若手ビジネスパーソンは知識の洪水に流されず、自らの成長を加速させることができます。

そして人事部にとっては、次世代リーダーを育てるための強力な教育テーマとなるのです。

それでは、この原理原則思考が、なぜ若手にとって特に重要なのかをさらに掘り下げていきましょう。

なぜ若手に必要なのか

20代から30代前半――。

この時期は、社会人としての基盤を築く大切な時間です。

目の前の仕事に追われ、先輩や上司の指示をこなすことで精一杯になりがちですが、同時に「考え方の土台」を身につけるには、これ以上ないタイミングでもあります。

私が「原理原則思考は若手のうちにこそ学んでほしい」と強く思うのは、若き日に自分自身がそれを体験したからです。

「とりあえずやってみる」だけでは伸びない

社会人になりたての頃は、何もかもが新しく、覚えることばかりです。

先輩に教わった手順を丸暗記し、上司の指示に従って動く――それ自体は間違いではありません。

むしろ最初は必要なステップです。

しかし、この時期に「なぜそうするのか?」を自分に問いかける習慣を持つ人と持たない人では、数年後に大きな差がつきます。

ただ言われた通りに仕事をする人は、状況が変わったときに立ち止まってしまいます。

一方で、原理原則を理解している人は、自分で応用し、新しい解決策を生み出せるのです。

地図を持たずに旅をする人

想像してみてください。

Aさんは、旅行先で現地の人から「この道をまっすぐ行けば目的地に着くよ」と教わり、その通りに歩きます。

確かに着きました。

Bさんは、その土地の地図を最初に手に入れていました。

「この道を行けば着くのか」と理解すると同時に、「別のルートでも行けるな」「寄り道すれば観光もできるな」と発想が広がります。

どちらが充実した旅をするでしょうか?

原理原則を知らずにただ手順をなぞるのは、地図を持たずに旅をするようなもの。

原理原則を持つことは、人生やキャリアの地図を持つことに他なりません。

若手時代の私の気づき

私自身、20代の頃は知識を必死に覚えるだけで精一杯でした。

ところが、ISO9001推進室で文書管理に携わったとき、「なぜ文書管理が必要なのか?」を深掘りすることで、単なる事務作業が「品質保証の根幹」だと理解できたのです。

そこからは、同僚と話すときも説明が変わりました。

「規定だからやる」ではなく、「正しい情報を正しい人に届ける仕組みを守ることが、会社の信頼につながる」――そう語れるようになったのです。

この経験は、後のキャリアにおいても大きな自信になりました。

そして今思うのは、もしこの気づきが10年遅れていたら、私はここまで「改善や問題解決に強い人財育成」に情熱を持てなかっただろう、ということです。

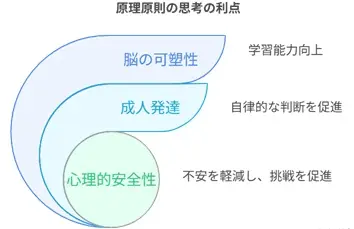

科学的な観点からの裏付け

1.脳の可塑性

20代から30代前半は、脳が柔軟で学習能力が最も高い時期です。

この時期に「原理原則を基盤に考える癖」を身につければ、その後のキャリア全体にわたり、大きな思考資産になります。

2.成人発達理論

成人発達理論では、若手の段階は「他者の枠組みに従う」時期とされます。

ここで「自分の考えの軸=原理原則」を持ち始めることで、より高い発達段階へと進み、自律的に判断できる人材へ成長します。

3.心理的安全性との関係

原理原則を持つことで、「どう考えればいいか」が明確になり、不安や迷いが減ります。

これは心理的安全性を高め、挑戦への一歩を踏み出しやすくする効果もあります。

生産性とレジリエンスを高める人財育成

人事部・教育担当者にとって、若手育成のカリキュラムに「原理原則思考」を取り入れることは、戦略的な投資です。

スキルや資格は時代によって陳腐化しますが、原理原則思考は不変の土台です。

これを早い段階で身につけた社員は、自ら課題を発見し、上司に頼らずに改善に動ける人財へと成長します。

つまり「指示待ち社員」から「自走できる社員」へのシフトを加速できるのです。

これは人事部にとって、組織全体の生産性とレジリエンスを高める最大の武器となります。

若手にとって原理原則思考は、次のような効果を持たらします。

• 誤った方向に進まない「羅針盤」

• 学びを効率化する「加速装置」

• 説明力とリーダーシップを育む「源泉」

20代から30代前半のこの時期にこそ、原理原則思考を身につけることは、キャリアを大きく左右します。

そして人事部にとっては、次世代リーダーを育成するための最重要テーマになるのです。

続いては、この原理原則思考が「科学的にどのように裏付けられるか」をさらに詳しく見ていきましょう。

原理原則を科学的に裏付る

「原理原則思考は大事だ」と言われても、「それって経験則でしょ?」と思う方がいるかもしれません。

けれど実は、この思考法は心理学・脳科学・成人発達理論といった科学の視点からも、裏付けされています。

ここでは、原理原則思考の効果を、3つの科学的レンズで解き明かしていきます。

脳科学のレンズ―ワーキングメモリと学習効率

人間の脳には、「ワーキングメモリ」と呼ばれる作業台のような機能があります。

容量は、とても限られていて、同時に処理できる情報はおよそ7つ前後。

例えば、ある業務手順を丸暗記しようとすれば、変更がある度にすべての手順を意識的に覚え直さなければなりません。

しかし「この手順は“安全を守る”ため」「このチェックは“不良を防ぐため”」という原理原則を理解していれば、細部を覚えていなくても筋道をたどりやすくなります。

これは、脳の作業台に無駄な書類を並べずに、必要な引き出しだけを開けるイメージに近いでしょう。

結果として、思考のスピードが速くなり、余力をクリエイティブな発想や説明力に回せます。

心理学のレンズ―スキーマと認知の枠組み

心理学には、「スキーマ理論」という考え方があります。

人は新しい情報を受け取るとき、既に持っている「枠組み(スキーマ)」に当てはめて理解するのです。

例えば、エアコンの冷却原理を知らない人に、「室外機の前に物を置かないように」と伝えても、「なぜ?」と疑問が残ります。

一方で、「部屋の中で集めた熱を、室外機を経由して外に逃がしているから」と原理原則を知っていれば、行動の意味が腹落ちします。

つまり、原理原則を学ぶことは、スキーマを形成すること。

そうすることで、新しい知識や経験を効率よく整理し、理解を深められるのです。

成人発達理論のレンズ―成長の段階を押し上げる

成人発達理論によると、人は年齢とともに段階的に「ものの見方」を発達させます。

• 初期段階:他人の指示や規範に従う

• 次の段階:自分の枠組みを持ち、自律的に判断する

• さらに上の段階:自分の枠組みすら相対化し、柔軟に状況に応じて考える

20代から30代前半は、まさに「他者の枠組み」から「自分の枠組み」へ移行する重要な時期です。

このとき、原理原則思考を身につけることは、自分の判断軸を築き、発達のステージを一気に押し上げるきっかけになります。

不安が安心に変わった瞬間

ある若手社員が、製造現場の改善プロジェクトに参加しました。

「この作業を標準化してほしい」と指示を受け、必死にマニュアルを書き写していました。

しかし、なぜその順番なのか、なぜそのチェックが必要なのかが分からないため、自信を持てず、不安を抱えていたのです。

そこで私は、「なぜその作業があるのか?」を、一緒に確認しました。

実はその作業が、「安全に作業を終えるためのリスク回避」「不良を未然に防ぐチェックポイント」であると理解できた瞬間、彼の表情が変わりました。

「なるほど!これなら説明できます!」

彼は、原理原則を知ることで、不安が安心に変わり、自分の言葉で語れるようになったのです。

このエピソードが示すのは、原理原則思考が「安心感」「説明力」「自律性」を育むということです。

科学的効果を整理すると

脳科学的効果:ワーキングメモリの負荷を減らし、考えを効率的に進められる。

心理学的効果:スキーマが形成され、新しい情報を整理・理解しやすくなる。

成人発達理論的効果:若手が自律的判断へと成長し、リーダー候補として育つ。

人財育成計画

人事部の方々にとって、この科学的裏付けは「教育投資の正当性」を示す材料になります。

「原理原則思考は大切です」と感覚的に伝えるだけでは響きにくいですが、脳科学・心理学・発達理論で裏打ちされた説明をすれば、研修カリキュラムに組み込む意義が明確になります。

さらに、原理原則思考を持つ若手は、不安やストレスに強く、レジリエンスを発揮できる人材に育ちます。

これはVUCAの時代に求められる、まさに戦略的人財なのです。

教育訓練計画や人財開発には、組み込みたいコンテンツですね。

そして、この原理原則思考は、不安やストレスを軽減し、レジリエンスを高めることもできます。

さらに、掘り下げていきましょう。

関連記事:ワーキングメモリーを軽くする│少長短改善で問題解決を加速

原理原則思考がもたらす効果

仕事をしていると、誰もが必ず「不安」や「ストレス」に直面します。

納期が迫っている、初めてのプロジェクトに参加する、先輩から難しい仕事を任される……。

20代や30代前半のビジネスパーソンにとって、これらは日常の一部かもしれません。

私自身も若い頃(今でも?)は、夜眠れないほどの不安を抱えたことがありました。

「これでいいのか?」「自分にできるのか?」

――そんな思いで心がいっぱいになったことを、今でも覚えています。

しかし振り返ると、その不安を乗り越えられた背景には、いつも「原理原則」がありました。

原理原則を知っていたからこそ、状況を正しく捉え直すことができ、前に進む力を持てたのです。

不安を減らす―予測可能性がもたらす安心

脳科学によれば、人は「先が読めないこと」に強いストレスを感じます。

未来が不透明だと、脳の扁桃体が過剰に反応し、不安や恐怖が増幅されるのです。

原理原則を知っていると、この「不透明さ」が減ります。

例えば、エアコンの仕組みを知っていれば、「外が暑いのにどうして部屋は冷えるの?」という漠然とした疑問は消えます。

同じように、業務においても「この手順は品質を守るため」「この確認は安全を確保するため」と理解できれば、ただ漠然とした不安ではなく、筋の通った安心感が得られるのです。

ストレスを軽減する―コントロール感を取り戻す

心理学では、「コントロール感」がストレスを左右すると言われています。

「自分が状況をコントロールできている」と感じるとき、人はストレスに強くなります。

逆に「自分には何もできない」と思うと、ストレスは増大します。

原理原則を知っていると、たとえ困難な状況でも「どう考えればいいか」が見えます。

それは「行動の選択肢」を持つことにつながり、自分の力でコントロールしている感覚が得られます。

レジリエンスを高める―困難を糧にする力

レジリエンスとは、逆境や失敗から立ち直る力のこと。

原理原則思考は、このレジリエンスを育てる大きな要素になります。

たとえば、プロジェクトで失敗したとき、原理原則を知らない人は「自分が悪かった」「全部ダメだ」と自分を責めがちです。

一方、原理原則を持つ人は、「この部分の仕組みに問題があった」「プロセスをこう改善すればいい」と建設的に考えられます。

つまり失敗を「自分の価値」ではなく、「仕組みの問題」として捉え直せるため、早く立ち直ることができます。

新人時代のある出来事

あるとき、私は新人の指導をしていました。

彼は資料作成で大きなミスをし、会議で厳しく叱責されてしまいました。

落ち込んだ彼に、私はこう尋ねました。

「なぜこの資料が必要なのか、わかる?」

彼は首を横に振りました。

そこで、私は一緒に確認しました。

「この資料は上司のためではなく、製品の安全性を守るためにあるんだよ」と。

その瞬間、彼は、肩の力が抜け表情が変わりました。

「そうだったんですね。じゃあ次はこう直せばいいですね」

不安とストレスで押しつぶされそうだった彼は、原理原則を知ることで、前を向く力を取り戻したのです。

科学が示す3つの効果

整理すると、原理原則思考がもたらす効果は、科学的に次のように説明できます。

不安を減らす

脳科学的に、予測可能性が増すことで扁桃体の反応が和らぎ、安心感が生まれる。

ストレスを軽減する

心理学的に、コントロール感が回復し、「自分にもできる」と思える。

レジリエンスを高める

成人発達理論的に、困難を「自分の失敗」ではなく「仕組みの改善点」と捉えられ、成長につながる。

人を育てる側の視線

人材育成において、ストレスマネジメントやメンタルヘルスは、大きなテーマです。

しかし、「心を強くしましょう」とだけ伝えても、効果は限定的です。

そこに「原理原則思考」を組み込めば、若手は自分の頭で考え、不安を減らし、困難を前進の糧にできます。

これは、単なるストレス対処ではなく、レジリエントな人財を育てる教育戦略となります。

若手を育てる

これまでお話ししてきたように、原理原則思考は若手にとって「考える力の土台」であり、不安やストレスを減らし、レジリエンスを育てる強力な武器です。

ここからは、人事部や教育担当者の方に向けて、どのようにこの思考法を育成プログラムに組み込むべきかを考えていきましょう。

なぜ今、原理原則思考を育成に組み込むべきか

時代は大きく変わりました。

生成AIが普及し、知識や答えは誰もが瞬時に手に入れることができます。

つまり「知っていること」だけでは差別化できない時代になったのです。

必要なことは「知識をどう捉え、どう使うか」。

原理原則を理解し、考えの軸を持った人財こそが、これからの組織をリードします。

そして20〜30代前半は、まさにキャリア形成の黄金期。

この時期に原理原則思考を身につけさせることは、企業にとって「未来への投資」となります。

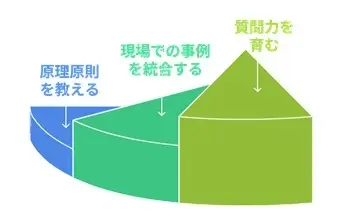

教育への組み込み方―3つのアプローチ

1.身近な例から始めるワーク

最初から難しい理論を教える必要はありません。

むしろ、日常生活にある身近な原理原則を題材にすることで、若手は「なるほど!」と腑に落ちやすくなります。

• エアコンの仕組み→「熱は移動する」という物理の原理

• 交通ルール→「安全を守るための最小限の約束」

• 料理のレシピ→「化学反応としての加熱や調味」

• あいさつ→「相手の立場や存在を認め、経緯を持って話す姿勢を示す。」

こうした事例から始めると、「原理原則は身近なところにある」と実感でき、職場での学びに結びつきやすくなります。

2.実務に直結するケーススタディ

若手が最も悩むのは、「現場でどう考えればいいかが分からない」ということです。

そこで、日々の仕事にある課題を「原理原則」に照らして考えるケーススタディを取り入れましょう。

• 品質管理なら「なぜ検査が必要なのか」を原理から考える

• 安全教育なら「なぜヘルメットをかぶるのか」を科学的に説明する

• コミュニケーションなら「なぜ確認が必要か」を心理学的に理解する

こうした実務との接続が、原理原則思考を「机上の理論」ではなく「使える武器」に変えます。

3.生成AI活用と組み合わせる

AIの答えを鵜呑みにせず、「なぜその答えになったのか?」と問い返すトレーニングを取り入れることも効果的です。

• 「ISO9001の改訂点を教えて」と聞くだけでなく、「文書管理の原理原則に照らすと、改訂点はどう説明できる?」とAIに問いかける。

• 出てきた答えを「本当に原理に合っているか?」と検証させる。

これにより、AI時代に必要な「使う側の人財」を育成できます。

学習環境をデザインする

人事部や教育担当者は、単に知識を提供するだけでなく、「考える環境」をデザインする役割を担っています。

具体的には、

• 「なぜ?」を問いかける文化をつくる

• 「なぜ?」と問いを抱くことが正しい行動と認める

• 原理原則に立ち返る習慣を促す

• 失敗を責めるのではなく「仕組みを見直そう」と導く

この環境があれば、若手は自然と原理原則思考を育み、安心して挑戦できるようになります。

人事部の投資が組織を変える

ある企業の人事部が、若手研修に「原理原則思考ワーク」を導入しました。

テーマは、「なぜ安全靴を履くのか」。

受講者は最初「決まりだから」と答えました。

しかし講師が、「衝撃吸収の原理」「足の骨の構造」「事故時のリスク低減効果」を解説すると、受講者の表情が一変しました。

「なるほど!だから大切なんだ」と。

その後、現場での安全意識が高まり、指示されなくても自主的に声を掛け合う文化が生まれたのです。

これは、人事部が原理原則を育成に取り入れた結果、組織の文化そのものが変わった例です。

育成戦略の核としての原理原則思考

若手育成の最初期から原理原則を教える

ただのルール遵守ではなく、背景にある「なぜ?」を理解させる。

現場での事例とセットで伝える

机上ではなく、実際の業務や安全に直結させることで浸透する。

AI時代を見据えて“問いを立てる力”を育む

AIを使いこなす人財を育てるために、原理原則思考をベースにした質問力を磨かせる。

人事部にとって、原理原則思考は「教育テーマの一つ」ではなく、すべての教育の基盤となるものです。

これを若手育成に組み込むことで、社員は知識に振り回されず、自ら考え、自ら行動できる人財へと成長します。

そして組織は、変化の激しい時代にも折れない強さ

――レジリエンスを備えた集団へと進化します。

未来を切り拓く思考法

ここまで読み進めてくださったあなたに、まずは感謝をお伝えしたいと思います。

忙しい日々の中で「自分の学び」に時間を割くことは、簡単なことではありません。

それでも、このコラムに目を通してくださったということは、きっとあなたの中に「もっと成長したい」「部下や若手を育てたい」という強い想いがあるのだと思います。

あなたの中にある「原理原則」

原理原則思考は、特別な才能ではありません。

誰もがすでに日常の中で、その片鱗を使っています。

例えば、

・ 電車が遅れたときに「原因はどこだろう?」と考えるとき。

・ チームでトラブルが起きたときに「根本は何か?」と探るとき。

これらはすべて、原理原則に近づこうとする自然な行為です。

つまり、あなたの中にもすでに「原理原則を求める力」が眠っているのです。

この力を少しずつ磨けば、不安を安心に変え、説明力を高め、困難をチャンスに変えることができます。

人事部・教育担当者へのメッセージ

もし、あなたが人事部や教育担当者であれば、考えてみてください。

若手社員が「なぜ?」と自ら問いを立て、原理原則を理解し、自信を持って説明できるようになったら――。

・ 会議で堂々と意見を述べる20代社員

・ 失敗を糧にし、すぐに立ち直って改善策を提案する若手リーダー

・ AIを巧みに使いこなし、戦略的な視点でチームを導く新しい世代

そんな姿が職場に増えていったら、組織の未来はどう変わるでしょうか?

きっと「人に頼られる会社」「挑戦できる会社」へと進化していくはずです。

成長を大きく加速させる

ある研修で、20代の若手社員が「自分は説明が下手で……」と悩んでいました。

彼に「なぜこの作業をするのか、原理から考えてみよう」と問いかけると、しばらく考えた後、こう答えました。

「製品の安全を守るためです。もし省略したら事故につながります」

その瞬間、彼の声は力強さを帯び、表情には自信が宿りました。

会場にいた人事担当者は、「たった一つの問いかけで、こんなに変わるんですね」と驚いていました。

原理原則思考は、人を変える力を持っています。

それは、難しい理論ではなく、「本質を見つめる習慣」を与えるだけ。

でも、その一歩が人の成長を大きく加速させるのです。

あなたへの問いかけ

• あなた自身は、どんな原理原則を軸に仕事をしていますか?

• あなたの周りの若手社員は、「なぜ?」を考えながら成長していますか?

• あなたの組織に、未来を切り拓くリーダー候補はどれだけ育っていますか?

もしここで少しでも「もっと伸ばしたい」「もっと変えていきたい」と感じたなら、それはすでに次の一歩を踏み出すサインです。

未来を切り拓くために

原理原則思考は、知識やスキルを超えた「考える力の基盤」です。

それを若手に伝えることは、単に教育をする以上の意味を持ちます。

それは、組織の未来を守り、挑戦を後押しし、レジリエンスを育てる「文化」をつくることだからです。

そして、その文化づくりの第一歩は、あなたの「関心」と「行動」から始まります。

最後に

もしこのコラムを読んで、

・ 「自分ももっと原理原則思考を学びたい」

・ 「若手育成に取り入れてみたい」

・ 「一度、講師と直接話をしてみたい」

そんな気持ちが少しでも芽生えたのなら、ぜひその思いを大切にしてください。

原理原則思考は、一人で身につけるよりも、対話や体験を通じて育つものです。

あなたの組織やチームの現場に合わせて、一緒に考え、設計し、実践していくことができます。

どうか気軽に声をかけてください。

私は、あなたの挑戦に寄り添い、共に未来を切り拓くお手伝いをする準備ができています。

「原理原則を知る者が、AI時代の舵を取る」

その一歩を、あなたと一緒に踏み出せる日を楽しみにしています。

毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、

毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、

火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)

体験セミナーのお申し込みはこちらから

お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。