ヒューマンエラー対策に効果的な3つの原理原則

ヒューマンエラー対策がうまくいかずお悩みの方へ

『働く人があらゆる場面で安心できる職場』

それこそが、本当に安全な職場だと言えるのではないでしょうか。

現場では小さなケガが繰り返し発生し、

ヒューマンエラー対策が十分に機能していないと感じる声も少なくありません。

そこで本コラムでは、「ヒューマンエラーとなぜなぜ分析」を取り上げ、

再発防止と予防につなげるヒントをお伝えします。

よくある「ヒューマンエラー対策」

~あなたは問題の本質を見抜けていますか?~

ヒューマンエラーによる災害が起きると、

ヒューマンエラーによる災害が起きると、

多くの職場で原因分析が行われます。

しかし、形だけの分析では、

本当に納得できる原因や改善策にはたどり着きません。

「また再教育か」と感じた経験があるなら、

その方法では災害は減らないと言えるでしょう。

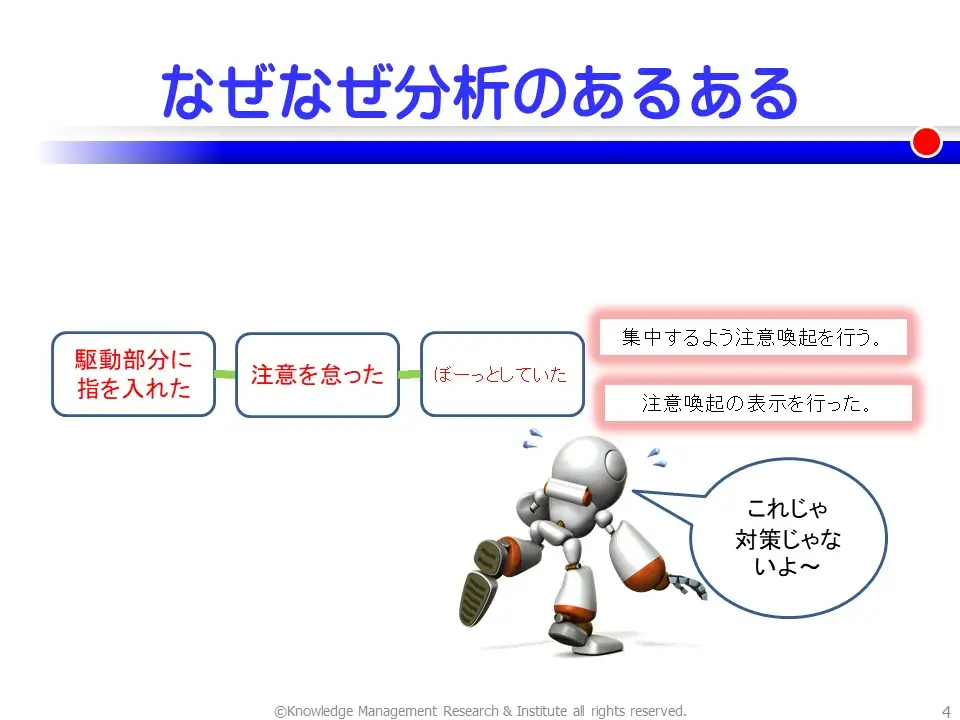

【よくある分析の例】

警報を見逃して不良品を出荷した

┗ なぜ見逃した?

┗ ○○さんが「ぼーっとしていた」

┗ ⇒ 集中するよう注意喚起した

安全保護具を着用せずに火傷を負った

┗ なぜ着用しなかった?

┗ ○○さんがルールを守らなかった

┗ ⇒ ルールを再教育した

操作ミスで設備を停止させてしまった

┗ なぜ操作ミスをした?

┗ ○○さんが手順を間違えた

┗ ⇒ 手順を再教育した

このような分析では、根本原因が見えず、

再発のリスクは高いままです。

そもそも人はヒューマンエラーを必ず起こし、

完全に防ぐことはできません。

無理にゼロを求めれば、

かえってストレスが蓄積してしまいます。

だからこそ、ヒューマンエラー対策は簡単ではないのです。

[問題解決・課題解決に関する支援内容を詳しく見る]

[現場で活かせるなぜなぜ分析【無料】セミナーに申し込む]

[改善・問題解決に関する最新コラム情報をメールで受け取る]

[自社の課題に合った改善や問題解決の進め方を相談する]

効果的なヒューマンエラー対策

~まずは原理原則を知る!~

ヒューマンエラーを防ぐには、

心理学や脳科学を取り入れた原理原則を理解しておく必要があります。

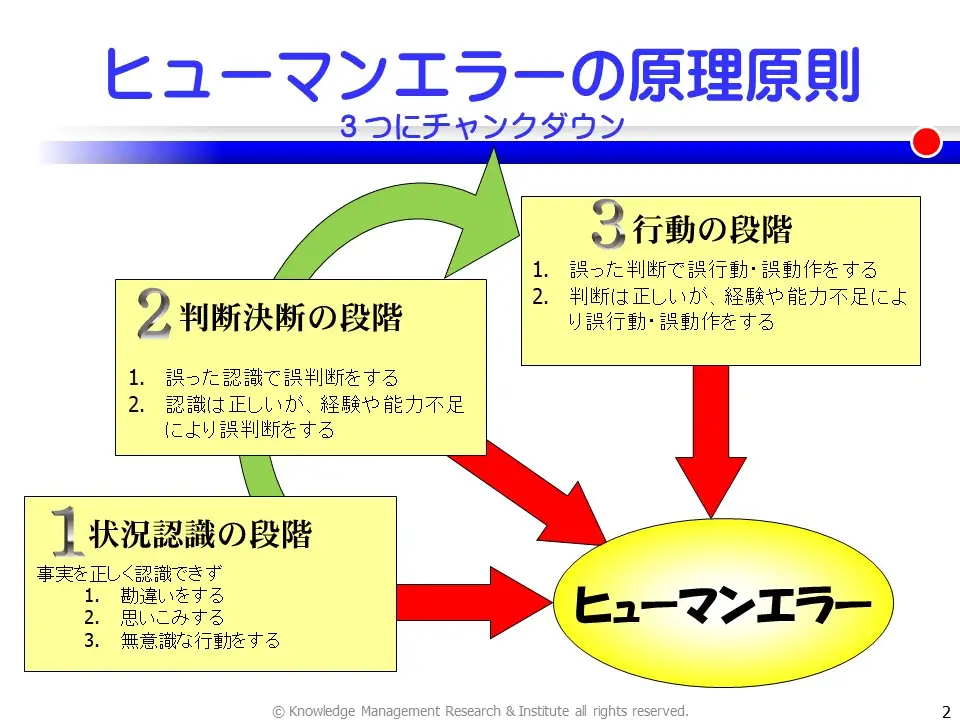

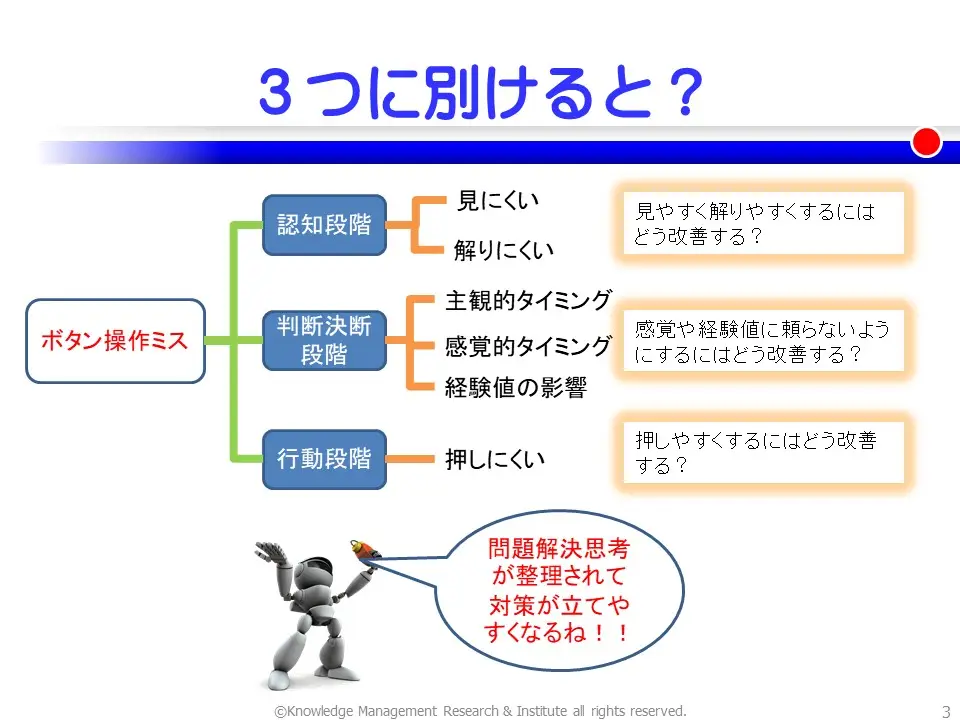

ヒューマンエラーは次の3つの段階で発生します。

① 状況認識の段階

② 判断決断の段階

③ 行動の段階

それぞれの段階ごとに有効な対策も異なります。

① 状況認識の段階

事実を正しく認識できず、勘違いや思い込み、

無意識の行動でヒューマンエラーが起こります。

② 判断・決断の段階

誤った認識による誤判断、

または認識が正しくても経験や能力不足で

誤った判断をしてしまいます。

③ 行動の段階

判断が誤っている、

あるいは判断は正しくても動作ミスをしてしまい

ヒューマンエラーが起こります。

各段階での有効な対策例

① 状況認識の段階

認識エラーを防ぐには、

「見えにくいものを見やすく」

「わかりにくいものをわかりやすく」する工夫が有効です。

② 判断・決断の段階

経験や能力、五感に頼らず、誰でもできる仕組みにします。

③ 行動の段階

動作ミスを防ぐために、操作しにくいものを操作しやすく、

切りにくいものを切りやすく改善します。

ヒューマンエラーをひとくくりにせず、3つの段階に分けて考えることで、

問題解決が進めやすくなります(=ファシリテートされます)。

「チャンクダウン」で問題を分解する

問題をいくつかの要素に分解して考える手法を「チャンクダウン法」と呼びます。

大きな問題を小さく分けることで、スムーズに解決へ進められます。

原因追及も途中であきらめずに続けられ、対策の質が高まります。

【事例】例えば「人はなぜ腰痛になるのか」という知識があるだけでも、

ヒューマンエラー対策を進めやすくなります。

(例:腹筋と背筋のバランスが崩れている等)

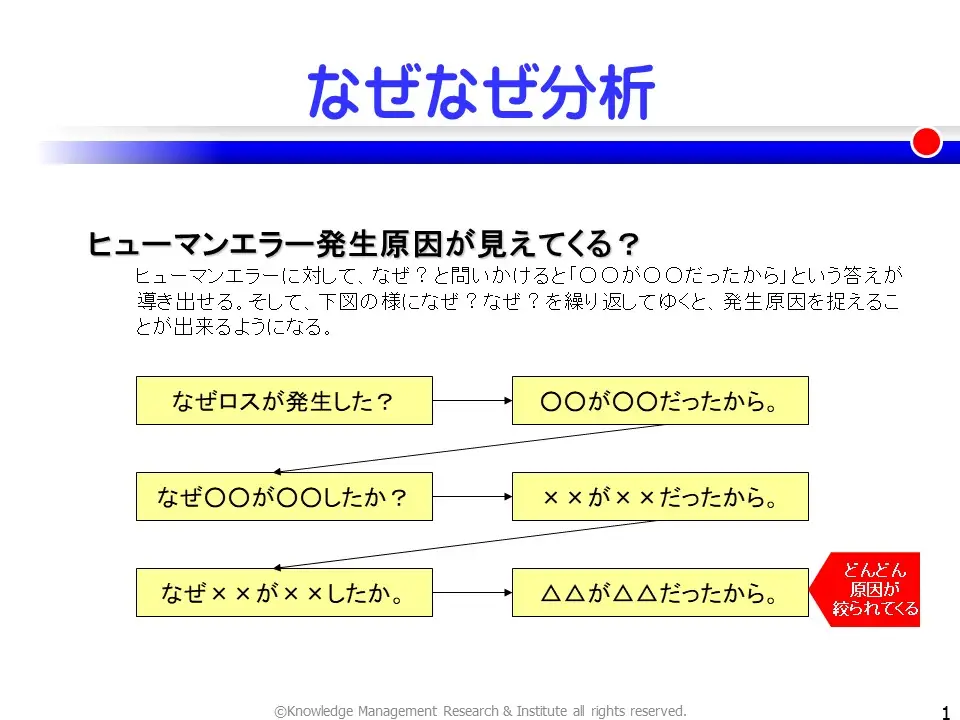

「なぜなぜ分析」は強力な武器

ヒューマンエラー対策としてぜひ取り入れてほしいのが「なぜなぜ分析」です。

「ヒューマンエラーの原理原則 × なぜなぜ分析」の組み合わせで、

短時間でも効果的な対策が可能になります。

ただしルールを守らないと逆効果!

「なぜを5回繰り返せ!」だけでは不十分です。

実は「なぜなぜ分析」には12のルールがあります。

これを無視すると、

- 問題が堂々巡りする

- 人のせいばかりにしてしまう

- 人間関係が悪化する

- 対策が形だけで終わる

という事態に陥ります。正しいルールを学び、要因を出し切ることが大切です。

[問題解決・課題解決に関する支援内容を詳しく見る]

[現場で活かせるなぜなぜ分析【無料】セミナーに申し込む]

[改善・問題解決に関する最新コラム情報をメールで受け取る]

[自社の課題に合った改善や問題解決の進め方を相談する]

成功事例:

「ヒューマンエラー × なぜなぜ分析」

ある工場で「機械の駆動部分に指を入れてケガをした」という相談がありました。

若いチームが真剣に「なぜなぜ分析」を進めていましたが、

改善策が見つからないとのことでした。

分析を確認すると、問題の定義が間違っていました。

「指を入れた結果」ではなく、「なぜ指を入れなければならなかったのか?」を

深掘りするべきだったのです。

問題定義を「操作ボタンの操作ミス」に変更し、

ヒューマンエラーの3原則で分析したところ、原因が明確になり、

効果的な対策を導き出せました。

リーダーは

「問題定義の大切さがわかりました。分けて考えると本当に整理しやすいですね!」

と話していました。

これこそが「なぜなぜ分析」の真骨頂であり、ヒューマンエラー対策の本質です。

ぜひ、現場での安全管理に活かしてください。

[問題解決・課題解決に関する支援内容を詳しく見る]

[現場で活かせるなぜなぜ分析【無料】セミナーに申し込む]

[改善・問題解決に関する最新コラム情報をメールで受け取る]

[自社の課題に合った改善や問題解決の進め方を相談する]

体験セミナーのお申し込みはこちらから

お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。