【EcoTopics】地域の海でCO2吸収:地方公共団体によるブルーカーボン活用

今、新たな地球温暖化対策として沿岸や海洋の生態系を活用する「ブルーカーボン」が注目されています。

本コラムでは、ブルーカーボンに関する基礎知識、注目される理由、地方公共団体での取組、そしてクレジットとしての活用方法について紹介します。

1.ブルーカーボンとは

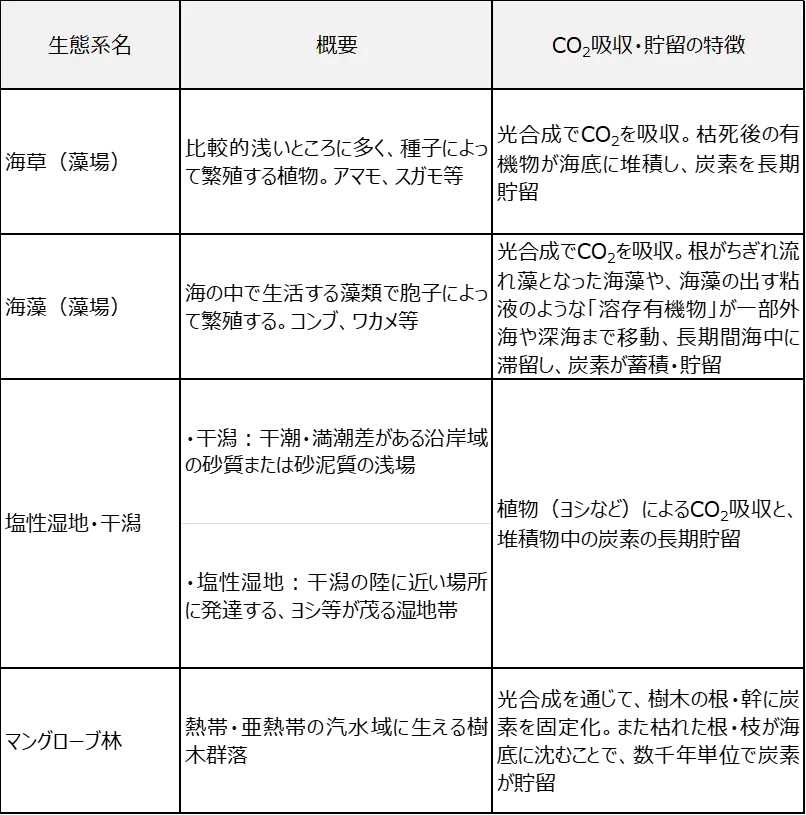

ブルーカーボンとは、沿岸・海洋生態系が大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収し、海底に長期的に貯蔵する炭素を指します。2009年に国連環境計画(UNEP)の報告書「Blue Carbon」で紹介され、世界的に注目されるようになりました。

ブルーカーボンはCO2吸収・貯留機能に加え、水質浄化、水産資源の活性化、生物多様性保全、教育・レジャーの提供など、多面的な価値(コベネフィット)をもたらします。

ブルーカーボンの主要な吸収源としては、藻場(海草・海藻)や塩性湿地・干潟、マングローブ林が挙げられ、これらは「ブルーカーボン生態系」と呼ばれています。

2.なぜ注目されているのか

ブルーカーボンが注目されている理由の1つは、その高いCO2吸収・貯留能力と長期固定性です。

地球上で生物が吸収する炭素のうち、55%は海洋生物が担っているとされますが、そのうち海洋面積のわずか0.5%以下にあたる沿岸域が、海洋全体のCO2貯留ポテンシャルの80%近くを占めているといわれています。また沿岸生態系の面積当たりのCO2の吸収速度は、森林生態系に比べて5~10倍も高いとされています。加えて陸上生態系(森林、陸上植物などのグリーンカーボン)の貯留期間が数十年から長くても数百年程度であるのに対し、ブルーカーボンは海底の無酸素環境下では数千年単位で固定されるという特性があります。

また1.で前述したとおり、ブルーカーボン生態系の保全を通じて多面的な価値(コベネフィット)がもたらさせることから、自然に根ざした社会課題の解決策(NbS)の1つとしても注目されています。

3.国際的な位置づけと日本の対応

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2013年に湿地ガイドラインを発行し、その中で沿岸湿地での排出・吸収量の算定方法を提示しました。このガイドラインを踏まえつつ、日本は2024年に海草・海藻藻場の吸収量(2022年度で約35万トン)を算定・報告しています。海藻藻場による二酸化炭素の吸収量の報告は、世界初の取組となりました。

CO2貯留算定手法を確立するために、複数の省庁・研究機関が連携して研究に取り組んできており、その結果を踏まえて2023年11月には「海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック」が公開されています。

4.地方公共団体での取組例

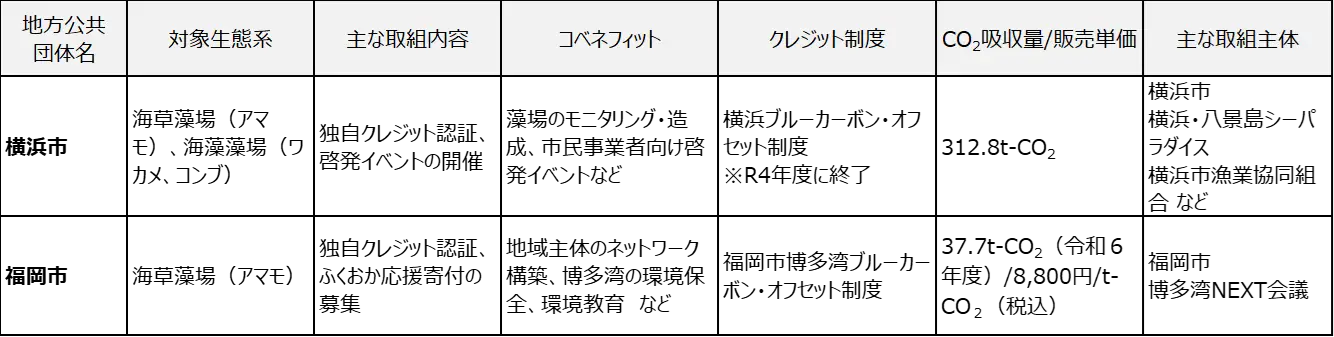

地方公共団体や企業でも、ブルーカーボンに関する取組が行われています。地方公共団体の取組の例として、横浜市では2014年度に「横浜ブルーカーボン」を立ち上げ、海草藻場のアマモや養殖ワカメ等のブルーカーボンをクレジットとして認証・活用しています。福岡市も2020年に「福岡市博多湾ブルーカーボン・オフセット制度」を創設し、アマモ藻場を対象にクレジットを販売、その収益を環境保全活動に活用しています。これらの事例は、地域に密着した独自の制度と多主体連携(漁業関係者、市民団体、企業、学校、住民など)により実施されています。

出典:(環境省)我が国のブルーカーボン取組事例集より作成

出典:(環境省)我が国のブルーカーボン取組事例集より作成

5.ブルーカーボンの算定とクレジット化

2020年度よりブルーカーボン生態系を活用したCO2吸収源の拡大を図るため、「Jブルークレジット制度」が運用されています。「Jブルークレジット制度」で認証されるクレジットは、100年間以上の長期にわたって沿岸域・海洋に貯留されるCO2の数量が、客観的な方法論に基づき評価・算定・認証されたもので、国土交通大臣の認可を受けたジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証主体となっています。

本制度により、藻場の保全活動から創出されたCO2吸収量について、保全活動の実施者と二酸化炭素削減を図る企業・団体等の間でクレジット取引が可能となりました。2024年5月17日時点での取引実績(2023年度分)は127.3t-CO2で、購入企業・団体数は延べ89社に上り、平均取引単価は79,959円/t-CO2(税抜)と報告されています。

ブルーカーボンをクレジットとして取引することで、保全活動を実施する地方公共団体や地域は活動資金の確保、地域に還元することなどが可能です。企業はクレジットをESG評価の向上や製品・サービスのオフセットとして活用でき、地域貢献のPRにも活用できます。スポーツイベントや展示会等での導入例も増加しています。

6.まとめ~地域一体で海からの脱炭素への挑戦~

ブルーカーボンは脱炭素社会の形成において、海の力を活かした重要な解決策です。地方公共団体・企業・市民の連携により、海洋環境の保全・気候変動対策・地域活性化を実現させるモデルとして、今後のさらなる活用が期待されています。

●国立研究開発法人水産研究・教育機構

2023(R05).11.1 海草・海藻藻場のCO2貯留量算定に向けたガイドブックの公開について

https://www.fra.go.jp/home/kenkyushokai/press/pr2023/20231101_kaisou.html

●環境省

我が国のブルーカーボン取組事例集 藻場⼲潟の保全・創出によるCO₂吸収源対策

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/blue-carbon-jp/materials.html#case

●ジャパンブルーエコノミー技術研究組合

Jブルークレジット®認証・発行/公募/認証申請等

https://www.blueeconomy.jp/credit/

●国土交通省

Jブルークレジット制度~ブルーカーボン由来のカーボンクレジット制度~

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001759838.pdf

株式会社ナレッジリーンでは、環境・カーボンニュートラルの分野における計画策定支援や、再エネ設備等に関連する調査・事業検討、具体的な削減のための事業も含めて支援を行っております。各種ご相談に応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

リンク:ホーム>環境・カーボンニュートラル>行政計画、政策検討

リンク:ホーム>環境・カーボンニュートラル>再エネ設備導入調査計画、補助金活用支援

(令和7年8月 公共コンサルティング部 松田)

本件に係るお問い合わせは下記よりお願い致します。

エコ・プラネットメールマガジン

(地方自治体環境担当者のためのメルマガ)

下記よりメルマガ登録を行っていただけます。

解除はメールマガジンよりいつでも行えます。