沖縄製粉株式会社

沖縄製粉株式会社小麦で沖縄の笑顔をつなぐ ─ ISO22000認証取得とその先を見据えた挑戦

─ 創立 は1955年。70年以上にわたり、島内県内唯一の製粉メーカーとして、家庭用から業務用まで多彩な小麦粉・ミックス粉を製造・供給し、独自の備蓄・物流体制で沖縄の安定的かつ安全な食文化を支えてきた沖縄製粉株式会社様。 今回は、16年間にわたり継続してご支援しているISO22000認証取得についてのご感想を、常務取締役 竹内 和仁様、執行役員 プロダクト本部 本部長 製造部・アクアクララ事業部担当 我謝 良昭様、執行役員 品質管理部 マネージャー R&D本部 本部長 石川 愛貴様、品質管理部 品質管理課 サブマネージャー 上原 優子様にお聞きしました。 |

信用を礎に 食の安全安心を見据えたISO導入検討の背景

Q:食品業界としての使命感や、貴社が大切にされている企業風土についてお聞かせください。

竹内様:

当社の社是は「信用」「変革への挑戦」「協調と融和」「人財育成」の四つです。なかでも最も重視している「信用」を守るため、地元のお客様を大切にし、沖縄の食文化を通じて皆様に喜んでいただく風土を大切にしています。

創立65年目からは、「食を通じて笑顔を届ける」をコーポレートメッセージとして掲げ、

- ご家庭で弊社の小麦粉を使ったお料理で笑顔が生まれること

- 各店舗様で作られたパンや麺、お菓子を楽しんでいただくこと

の両面から、消費者の皆様に「喜び」を広げたいと考えています。

Q: 沖縄という場所ならではの課題はございますか?

竹内様:

流通の発達により県外から多くの商品が入るようになりましたが、島国ゆえに物流の制約があることに変わりはありません。今年で創立70周年を迎えますが、戦後直後には食料がほとんど入ってこない状況でした。

また、台風による物流の停滞で食料不足に陥るリスクが常にあるなか、いかに備蓄を整え、沖縄の皆様へ安定的に供給し続けるかが大きな課題でした。

Q: ISO22000認証取得をご検討された背景と、その当時の課題感をお聞かせください。

竹内様:

弊社がISO22000認証取得の検討を始めた当時は、製粉業界での取得例がまだ多くありませんでした。

品質管理部では「今後、食の安全・安心が大きな課題になる」という予測があったものの、当初は食品安全に特化したこの認証の取得にまで踏み込む考えはありませんでした。

一方、社内には当時すでにISO9001準拠のマニュアルがあり、この運用を続けていけばISO22000も取得できるのではないかと議論を重ねました。 (写真:竹内様)

(写真:竹内様)

最終的に「食の安全・安心を最優先に考えれば、ISO22000を取得すべきだ」という品質管理部門の意見がまとまり、私がリーダーとして上層部の承認を得て進めることになりました。

時代的背景としては、社内にISO9001準拠のマニュアルはあったものの、「食の安全・安心」という考え方までは社内に十分浸透していない黎明期でもありました。

そこでまず、ISO事務局のチームメンバーが旗振り役となり、「食の安全とは何か?」という問いを社内に投げかけ、少しずつ食品安全文化を根付かせる段階をクリアしていきました。

Q: 数ある支援会社の中で、弊社にご興味をお持ちいただいた理由は何でしょうか?

竹内様:

ISO22000導入を検討するにあたり、社内リソースだけでは難しいと判断し、まずは基礎知識を習得するための社内講習会を計画しました。

そこで複数のコンサルティング会社に問い合わせたところ、当時の受付の方から「製粉業界に詳しいコンサルタントがおりますので、ぜひご相談ください」と強く勧められたことが決め手となりした。

製粉業は装置産業として特有の知見が求められるため、業界に精通したサポートが必要だと考えていたからです。

最初の依頼は、2010年10月に開催した社内セミナーでした。担当コンサルタントの中村さんは、製粉業界はもちろん食品業界全般にも詳しく、一般的な食品と製粉の違いをわかりやすく説明してくださいました。

また、中村さんからは「1年ほどでISO22000を取得できます」とお聞きしましたが、当社としては2年程度かけてしっかりと体制を構築したいと考えていましたので、進行ペースについてもご相談のうえ、認証取得コンサルティングをお願いしました。

段階的アプローチで実現したISO22000認証取得

―継続支援でさらなる高みへ

Q: ご支援が始まった当初、どのような方針で取り組みを進められましたか?

竹内様:

当初はまず、ナレッジリーン様にご支援いただきながら文書を作成することをファーストステップとしました。現在も継続してご対応いただいておりますが、ISO関連の文書や記録を整備し、自社の方針と規格に則ったルール構築についてアドバイスをいただきました。

半年ほど経過した頃には、食品安全チームを立ち上げるセカンドステップに移行しました。

この段階では、各部門からのメンバー選抜に関するご助言をいただくとともに、チーム構築と並行して社内教育も実施し、ISO22000の目的を現場に明確に伝えました。

社内説明では、まずISO22000導入の目的として「食品安全は決して難しいものではなく、現場を混乱させるためのものではない」というメッセージを浸透させました。

そのうえで、定期的に開催した講習会では、実際の事例や具体的な演習を交えながら「どのように運用すれば規格が現場業務に活きるか」をわかりやすく解説していただきました。

現在も年に2回、中村さんには定期的にご来社いただき、全社研修やチームメンバー向けの教育をお願いしています。内部監査員の育成にも注力しており、文書レビューを含め、その都度アドバイスをいただきながら進め、ISO22000認証を取得することができました。

Q: ご支援が進む中で、社内の皆様の意識や反応にどのような変化がありましたか?

竹内様:

食の安全・安心に対する社内の意識は、大きく変化しました。

当初は「こんなに対応しなければならないのですか?」と戸惑いの声もありましたが、現在では逆に「ここは対応しないのですか?」という前向きな意見が現場から上がり、社員一人ひとりが主体的に取り組むようになっています。

特に顕著なのが、お申し出対応です。小麦粉は異物混入が問題になりやすいのですが、ISO22000取得後はお申し出対応の手法を社内で学び、原因の想定から対策までを網羅した説明文を作成できるようになりました。

品質管理部門では、安全な製造プロセスの手順を意識するとともに、その先の改善策まで考慮できる体制が整いました。

これは、品質管理部門と製造部門が一丸となって意識改革を進めた成果だと考えています。

また、出荷後の保管状況によっては品質が劣化する可能性があるため、お客様の意識向上にも力を入れています。

具体的には、小麦粉の正しい保管方法をまとめたパンフレットを自社で制作・配布し、お客様自身に保管管理の工夫をしていただくことで、お申し出の減少にもつなげています。

Q: 担当コンサルタントとの関わりで、印象に残っていることはありますか?

竹内様:

幅広い業界に対応した視点から、製粉業界だけなく、当社を取り巻くフードチェーン全体まで考えた意見をいただいています。

ご訪問いただくたびに、当社の取り組みについて的確に修正点や改善点を指摘してくださり、多角的かつ細やかな視点でご助言いただけるので、大変心強く感じています。

私たちが「完璧」と思って準備したものでも、見ていただくと「この規格は今後改定される可能性があるので、ここをこう直したほうがよい」「この部分は整合性が取れていませんね」といった細部までのフィードバックをいただけるのは、本当にありがたいことです。

さらに、長期にわたり工場の隅々までご覧いただいているため、ちょっとした相談にも即座に対応してくださいます。現場の状況を想像しながらアドバイスしてくださることが、安心感につながっています。

また、中村さんは製粉業界だけでなく、うどん、冷凍麺、製パン、お菓子など、小麦粉を使う幅広い業界にも精通しており、当社のお客様先の視点まで踏まえたご意見をいただけるのも大きな強みです。フードチェーン全体を見据えたアドバイスが、当社の品質向上に大いに役立っています。

中村:

沖縄製粉様では、FSSC22000を取得されておらず、今後も取得の予定はありません。しかし、製パン会社様や製麺会社様がFSSC22000を取得されているため、社内ではISO TS 22000-1ISO/TS22002-1に準拠した食品安全衛生管理規定を運用されています。認証の有無にかかわらず、実質的にはFSSC22000相当の運用を行っているということです。

取引先様からも「同じ水準で運用してほしい」とのご要望があったため、衛生管理基準をさらに引き上げる必要がありました。

そこで、ISO22000には含まれていない「フードディフェンス」についても、FSSC22000の要求事項を参考に、あえて取り入れることにしました。

竹内様:

パン業界や麺業界ではFSSC22000を取得する企業が増えており、取引先様からも同レベルでの対応を求められる場面がありました。そこで、中村さんのアドバイスを受けながら準備を進め、監査時にも適切に受け答えできる体制を整えることに決めました。

より高みを目指し、安心・安全な製品づくりを徹底するためには、いずれ必要になるだろうと考え、この取り組みを進めてまいりました。

Q: コンサルタントの提案や進め方について、どのように感じられましたか?

竹内様:

現場改善や文書作成に加え、ISO22000改定に伴う経営面でのアドバイスまで、幅広くご支援いただきました。中村さんは、当社の現状に即した提案をしてくださるため、無理なくステップアップできています。取り組み当初と比べ、現在は確実に難易度の高い内容に挑戦していますが、もし当時に同じ要求を受けていたら対応は困難だったでしょう。その意味で、当社は中村さんに育てられていると感じています。

Q:今できることを少しずつステップアップしていく際に、コンサルタントの伝え方で工夫を感じられた点はありますか?

石川様:

定期的に社内勉強会を開催し、20~30名ほどを対象に教育を行っていただいています。規格の解説だけでは理解が難しいのですが、例えば「沖縄製粉さんの場合は…」と当社の実情に即した例え話を交えて説明してくださるので、大変わかりやすいです。

私自身も「これはどういう意味なのだろう?」と疑問を抱くことがありますが、具体的な例えで教えていただけるため、内容が自分ごととして理解でき、学んだことをすぐ実務に活かせています。一般的な講習会では幅広い内容になることが多く、当社にフィットした講義はなかなかありません。しかし中村さんは、毎回当社の状況を踏まえた事例を用いて説明してくださるので、本当に助かっています。

次世代の育成へ、認証取得後の継続的改善と未来像

Q: 顧客監査を受ける中で、ISO22000認証取得がどのように役立ちましたか?

上原様:

監査時にISO関連の書類が整備されているため、先方とのやり取りが非常にスムーズになりました。特に保健所の監査では、質問に的確に回答できただけでなく、逆に「御社の取り組みについて学ばせてほしい」と声をかけていただくこともありました。若手社員を連れて研修に来たいと言われたことがあり、それが何より嬉しかったです。

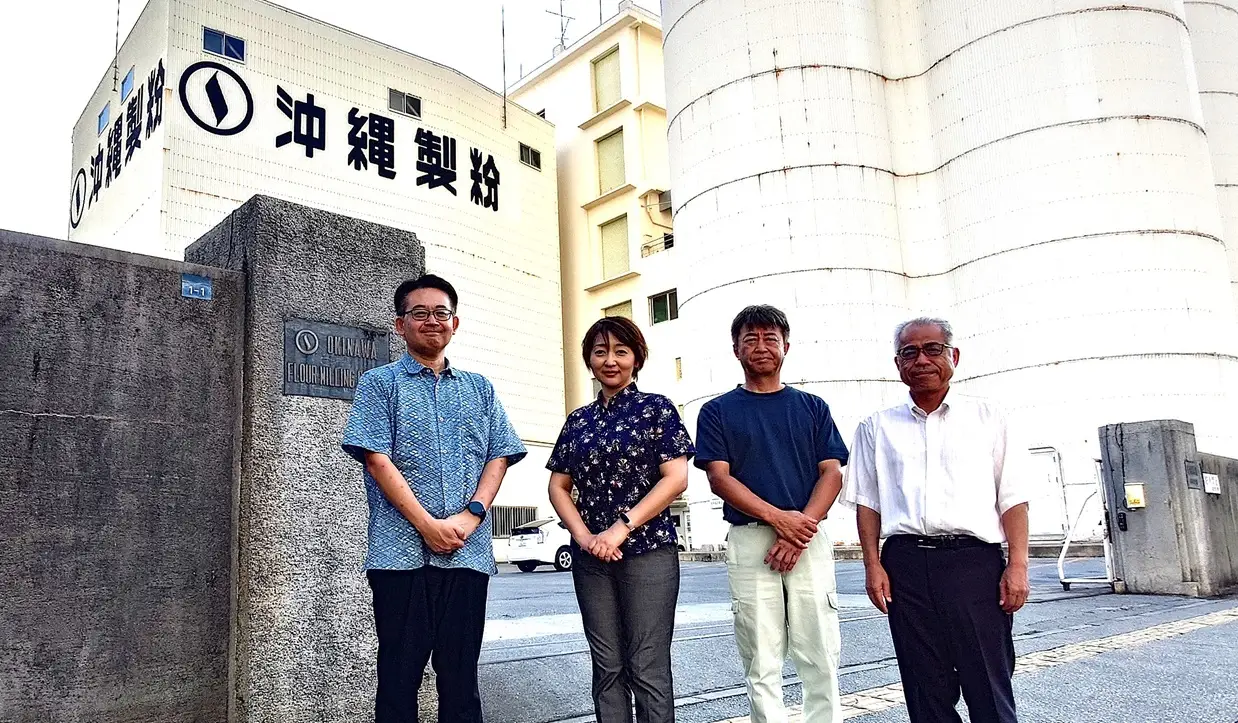

(写真:左から上原様、我謝様、石川様、竹内様)

(写真:左から上原様、我謝様、石川様、竹内様)

石川様:

直近では、保健所の監査で「万一事故が発生した場合、行政への報告ルールはありますか?」と尋ねられたことがありました。

これは保健所側で最近追加された検討項目だったため、「ない」との回答が返ってくると思われていたようです。しかし当社ではあらかじめ手順を定めていたため、すぐに「ございます」と回答でき、驚かれました。

竹内様:

取引先の製パン業者、製麺業者、大手流通業者による監査は年に数回行われます。ISO22000を取得したことで、先方から求められる文書をすぐに提示できるようになり、監査に要する時間が大幅に短縮されました。他社様では監査に3日かかったという話もありますが、当社では半日程度で終了します。

分厚い書類も、ISO22000の要件に沿って準備段階から順序立てて提出するため、スムーズに進行し、最後はヒアリングのみで終えることができます。もし文書が未整備であった場合、さらに時間を要していたことでしょう。

Q: 取得から継続的な改善に取り組む中で、今後特に注力したいことは何ですか?

石川様:

ISO事務局は食品安全チームの中心として認証取得を主導しましたが、事務局メンバーにノウハウが偏り、属人化していることに課題を感じています。

今後は次世代への継承を目的に、ISO関連の社内教育を強化し、事務局だけが持っていた知識を全社に浸透させ、誰もが対応できる体制を築きたいと思います。これまでは自分自身が学ぶ期間でしたが、一通りの理解が得られたため、今後はこの学びを次の世代に伝えていきたいです。

Q: ISO22000取得後に見えた新たな課題と、今後の展望をお聞かせください。

我謝様:

ISO取得後の大きな課題は、属人化しがちな業務を次世代へ確実に引き継ぐことです。

現在は私自身もオブザーバーとして、あえて手を出さずに担当者の自立を促すよう意識しています。その際、中村さんは規格用語や要件をまだ十分に理解できていない現場担当者にも、その理解度に合わせて丁寧に説明してくださるので、非常に助かっています。

これまでは、食の安全・安心は大切だと分かっているものの、仕組みづくりに踏み切る認識が甘いという実態がありました。しかし現在は、全国的に食品安全システムが浸透し、稟議も通りやすくなるなど、社内の考え方や意識レベルが向上しつつあり、「次の一歩を踏み出せる」土壌ができてきたように思います。

ISO事務局メンバーは、社内で一からマニュアルや規程規定類を作成しており、その内容をしっかりと把握しています。一方で、現場では各部門の規定や作業標準、マニュアル間の整合性がまだ十分に紐付いていません。そのため、これらを細かく理解してもらう段階でも引き続きご支援をいただいています。

Q: 弊社との今後の関わりに期待することは何でしょうか?

竹内様:

長年にわたりご支援いただき、当社の食品安全レベルが飛躍的に向上したことに深く感謝しております。今後の課題は、これまで築いてきたノウハウを次世代へ確実に継承していくことです。そのためにも、引き続き若手社員への食品安全教育をともに推進していきたいと考えています。

社会では日々、食の安全基準がブラッシュアップされる一方で、新たな事故が後を絶ちません。さまざまな最新情報や知見をご共有いただきながら、二人三脚でさらなる改善策を実践していきたいと思います。今後も新たな仕組みや規格に柔軟に対応できるよう、ご支援を賜れれば幸いです。 (写真:左から竹内様、石川様、我謝様、中村/弊社コンサルタント)─

(写真:左から竹内様、石川様、我謝様、中村/弊社コンサルタント)─

常務取締役 竹内 和仁様

執行役員 プロダクト本部 本部長 製造部・アクアクララ事業部担当 我謝 良昭様

執行役員 品質管理部 マネージャー R&D本部 本部長 石川 愛貴様

品質管理部 品質管理課 サブマネージャー 上原 優子様

業界分類: 製粉業(小麦粉製造業)

HP: https://www.okifun.com/

※ 2025年7月2日現在